![]()

Publication Highlight

2022

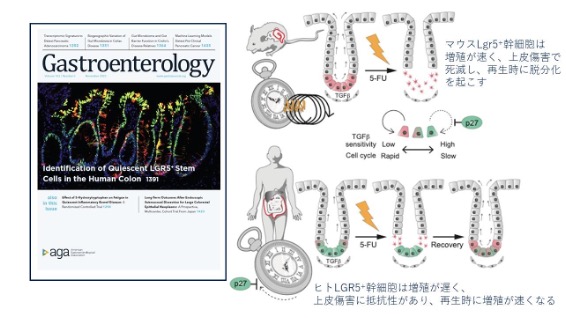

Identification of Quiescent LGR5+ Stem Cells in the Human Colon.

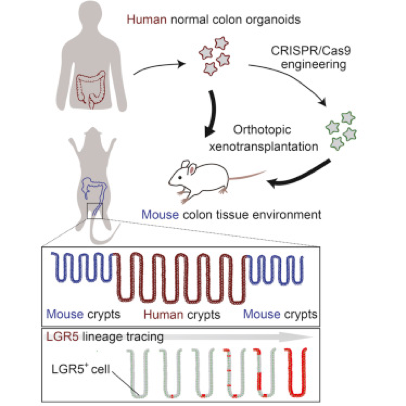

体が大きく寿命が長いヒトは、体が小さく寿命が短いマウスよりも多く細胞分裂を繰り返し遺伝子変異が蓄積するにも関わらず、ヒトが癌になりにくいのはなぜでしょうか?ヒトの細胞周期が遅いからです。これまで腸管上皮幹細胞の研究はマウスで行われてきましたが、ヒト大腸幹細胞の機能、上皮傷害再生時の役割は解明されていませんでした。今回、患者さんから頂いた正常大腸上皮をオルガノイドを用いて3次元培養し、ゲノム編集技術、大腸同所移植を組み合わせて、ヒト大腸幹細胞の生体内での動きを可視化し観察することに成功しました。ヒト大腸幹細胞の多くは、休止期に存在しp27を発現していました。また、休止期幹細胞が普段はゆっくり増殖しますが、上皮傷害に耐性があり再生時には増殖が速くなること、休止期はTGF-βにより制御されていることを、生体内モデルで実証しました。今回の研究は、様々な臓器の上皮再生、癌の発生機序の解明の礎となることが期待されます。医局員(石渡景子)の博士論文です。プレスリリースを行いました。

https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2022/8/12/28-126190/

Ishikawa K, Sugimoto S, Oda M, Fujii M, Takahashi S, Ohta Y, Takano A, Ishimaru K, Matano M, Yoshida K, Hanyu H, Toshimitsu K, Sawada K, Shimokawa M, Saito M, Kawasaki K, Ishii R, Taniguchi K, Imamura T, Kanai T, Sato T.

Gastroenterology. 2022; 163(5): 1391-1406.e24.

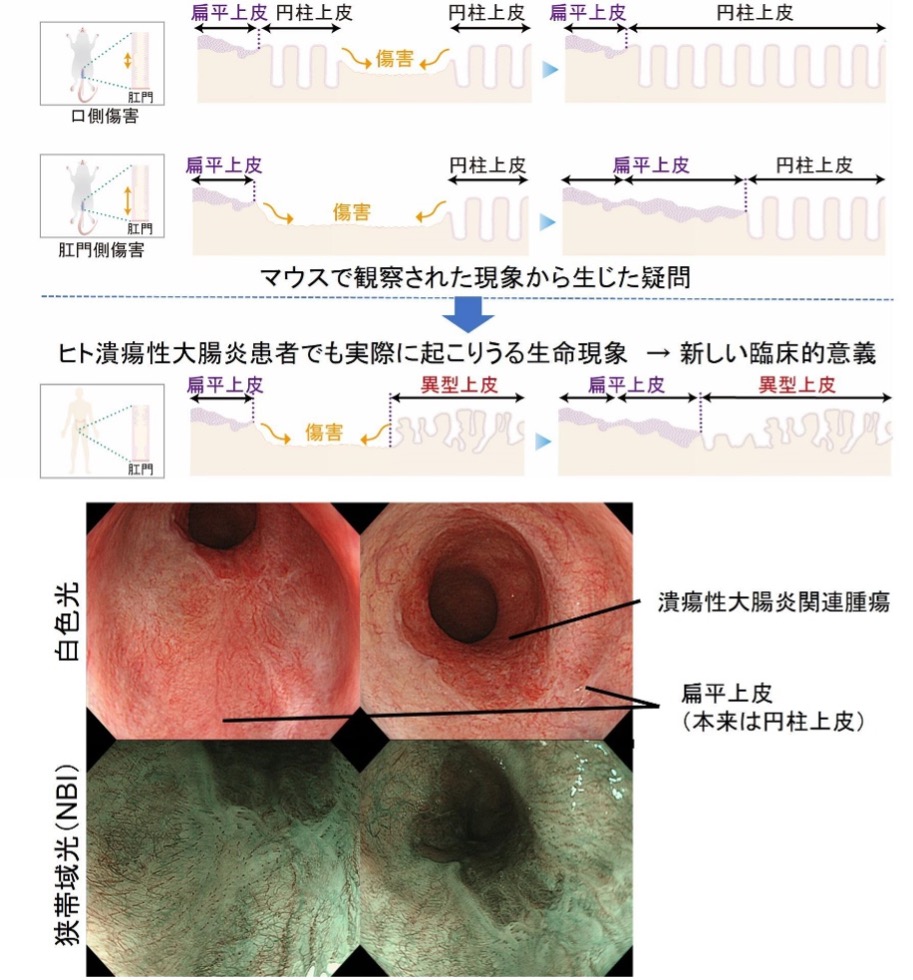

Epithelium Replacement Contributes to Field Expansion of Squamous Epithelium and Ulcerative Colitis-Associated Neoplasia.

組織再生の過程では、傷害に隣接する上皮細胞が傷害部位を被覆することで粘膜治癒に寄与しています。今回、マウスの大腸上皮を機械的刺激により傷害した際に、本来は単層円柱上皮であるべき直腸が扁平上皮化する現象に偶発的に遭遇し、傷害が肛門に連続している場合には肛門由来の重層扁平上皮によって修復されうることを突き止めました。そこで、大腸に慢性炎症をきたすヒトの疾患でも同様の現象が起こりうるのではないかと考え、領域形成することで知られる潰瘍性大腸炎関連腫瘍の臨床データで検証しました。すると、肛門から進展する扁平上皮と円柱上皮の移行帯に腫瘍が形成され、また、内視鏡治療後潰瘍が隣接する扁平上皮により修復される実例も確認されました。これまで着目されてこなかった潰瘍性大腸炎における生命現象に新たな臨床的意義を見出すとともに、ヒトの大腸が種類の異なる上皮細胞によっても再生しうることを臨床でも実証できました。

Sugimoto S, Iwao Y, Shimoda M, Takabayashi K, Sato T, Kanai T; Keio IBD Collaborators

Gastroenterology. 2022; 162(1): 334–337.e5.

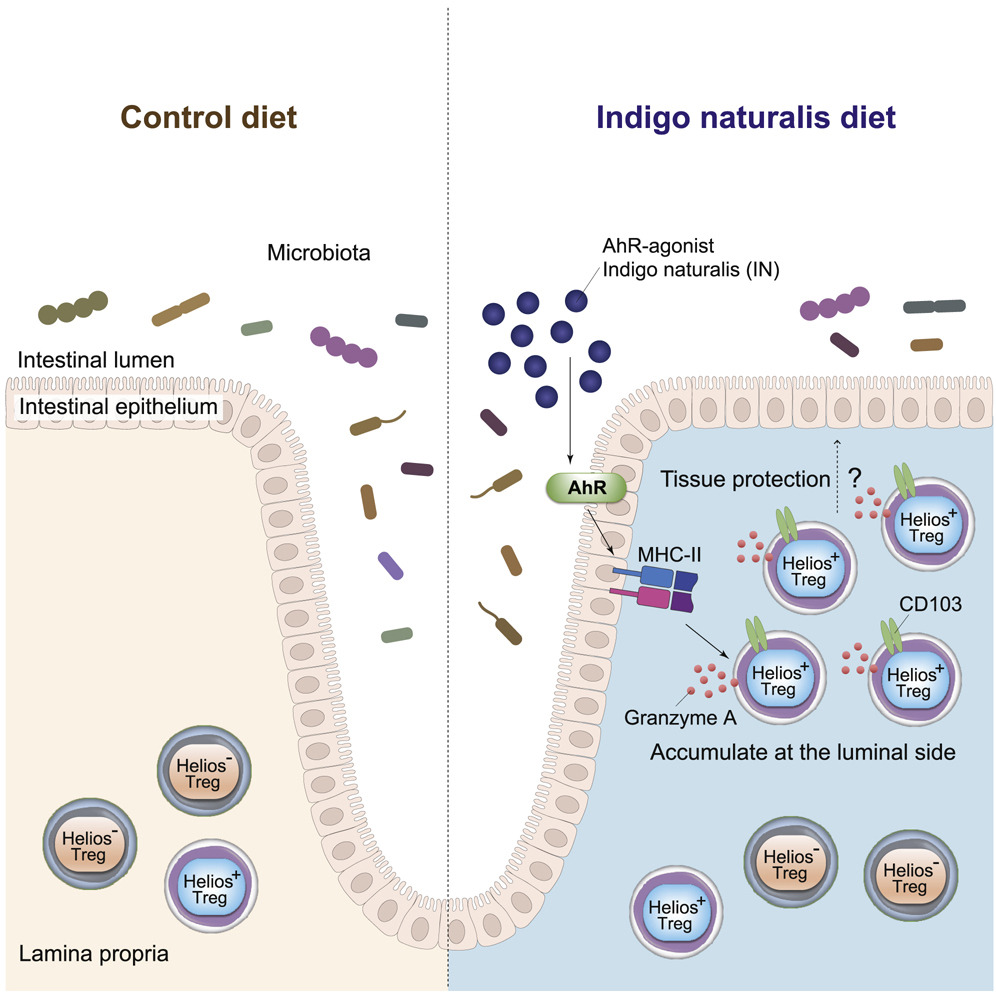

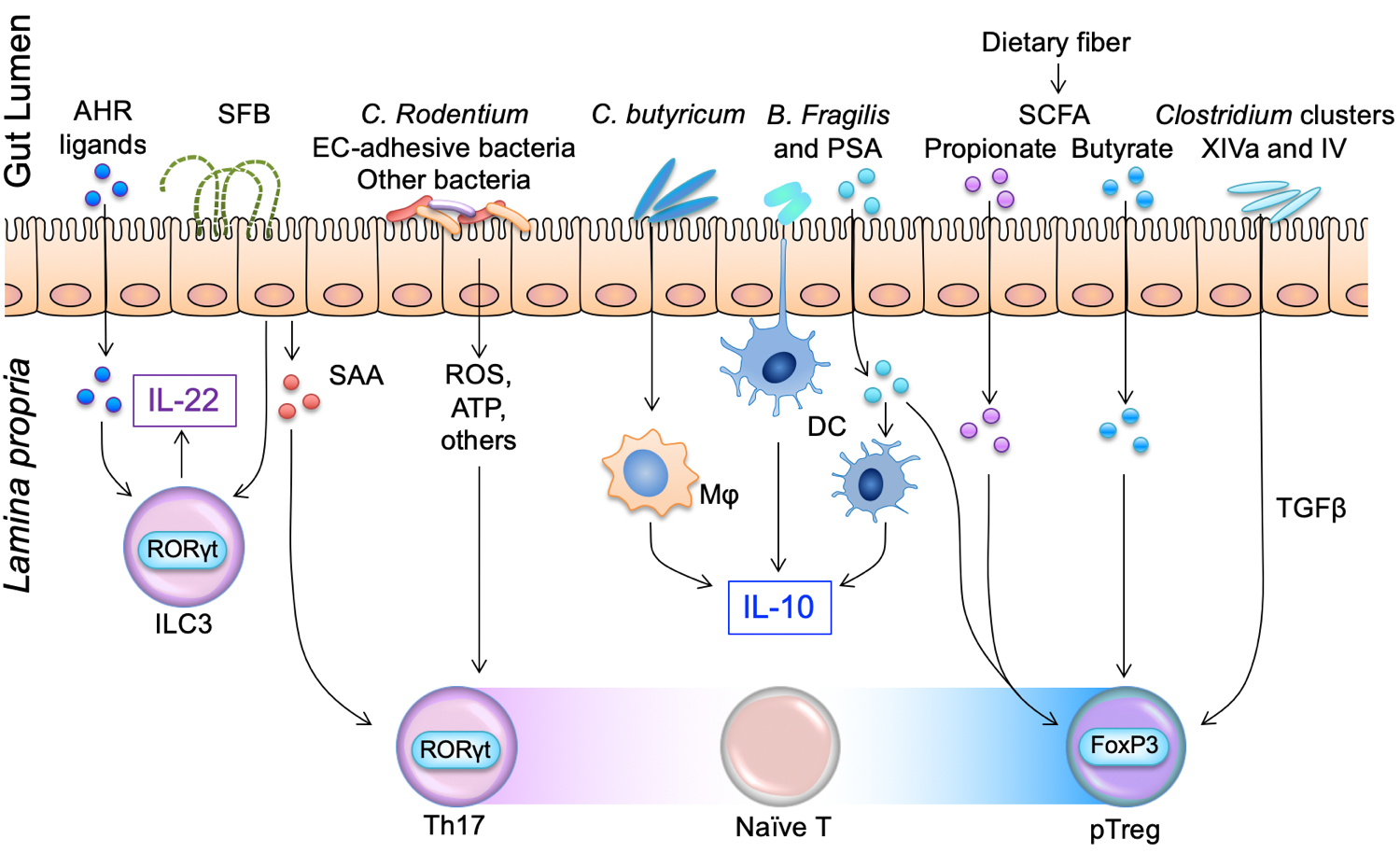

Aryl hydrocarbon receptor signals in epithelial cells govern the recruitment and location of Helios+ Tregs in the gut

炎症性腸疾患は原因不明の腸管の慢性炎症をきたす疾患であり、免疫細胞の異常活性化が病態形成に重要な役割を果たしていると考えられています。現在多くの免疫細胞を標的とした治療法が炎症性腸疾患の治療に応用されておりますが、未だ根治療法のない疾患です。近年、金井隆典教授、長沼誠准教授(現 関西医科大学 内科学第三講座 教授)らが主導し、全国33施設の協力を得て行った多施設共同臨床研究により、植物由来の青黛(せいたい)と呼ばれる生薬が、潰瘍性大腸炎の活動期における治療として有効であることを科学的に実証しましたが、その薬効メカニズムは十分に理解されておりませんでした。 本論文で、吉松裕介先生は、青黛投与マウスにおいて、 免疫を負に制御する制御性T細胞(Treg細胞)を増加させることを明らかにしました。さらに、青黛による腸管Treg細胞の増加は、腸管上皮細胞のAhRを介した機構が重要である事を明らかとしました。本研究結果は、腸管のTreg細胞を増強する炎症性腸疾患の新たな治療戦略に繋がる知見と考えます。

Yoshimatsu Y, Sujino T, Miyamoto K,…, Kanai T.

Cell Reports 2022 DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110773

2021

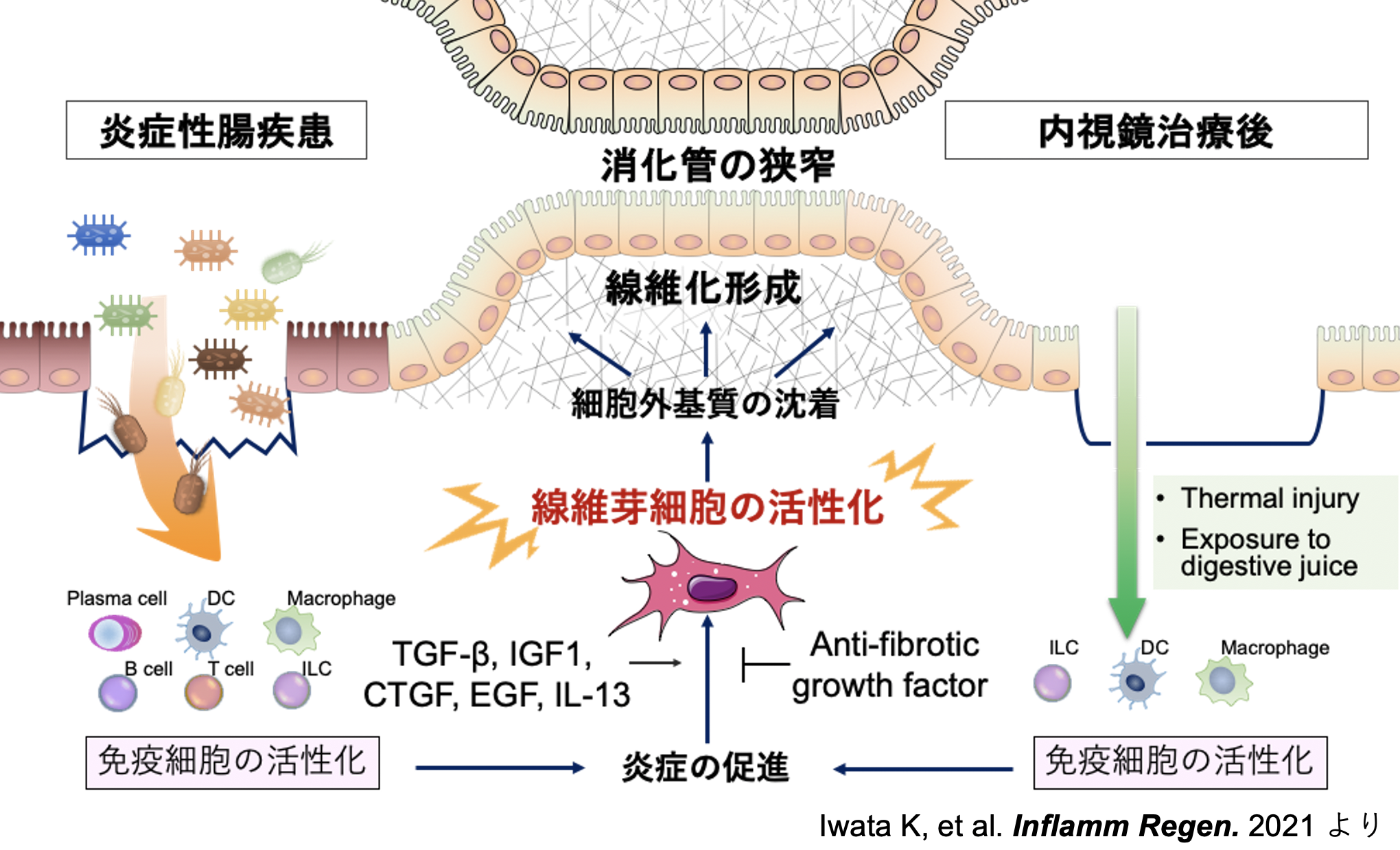

Pathogenesis and management of gastrointestinal inflammation and fibrosis: from inflammatory bowel diseases to endoscopic surgery

炎症に伴う消化管の線維化・狭窄は、食物の通過障害の原因となり、日常生活に大きな支障をきたす病気です。消化管の線維化は、腸管の炎症によって免疫細胞が活性化され、線維芽細胞集団が活性化されることで発症すると考えられており、炎症性腸疾患の合併症として注目されています。一方、消化管早期癌に対する内視鏡治療は近年めざましい発展を遂げており、治療後の合併症として消化管の線維化・狭窄が問題となっています。本総説で、大学生の岩田賢太郎先生が食道・腸管について、内視鏡治療後と炎症性腸疾患といった2つの異なる疾患の特徴から考えられる消化管の線維化機序についての最新の知見を纏めました。

Iwata K, Mikami Y, Kato M, Yahagi N and Kanai T.

Inflamm Regen. 2021 doi.org/10.1186/s41232-021-00174-7

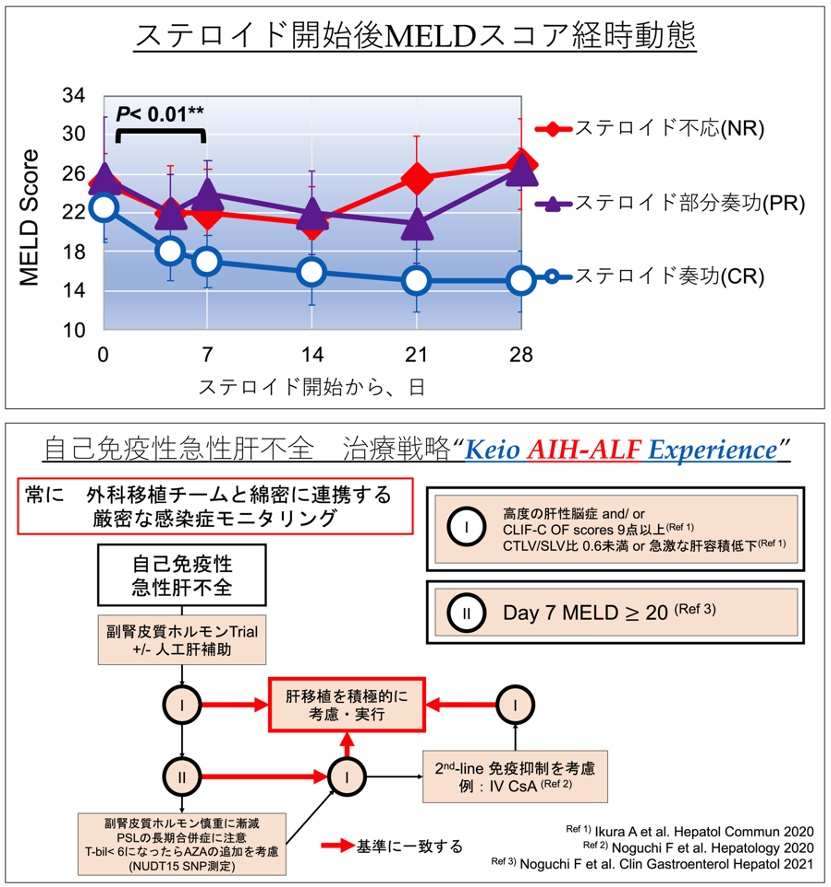

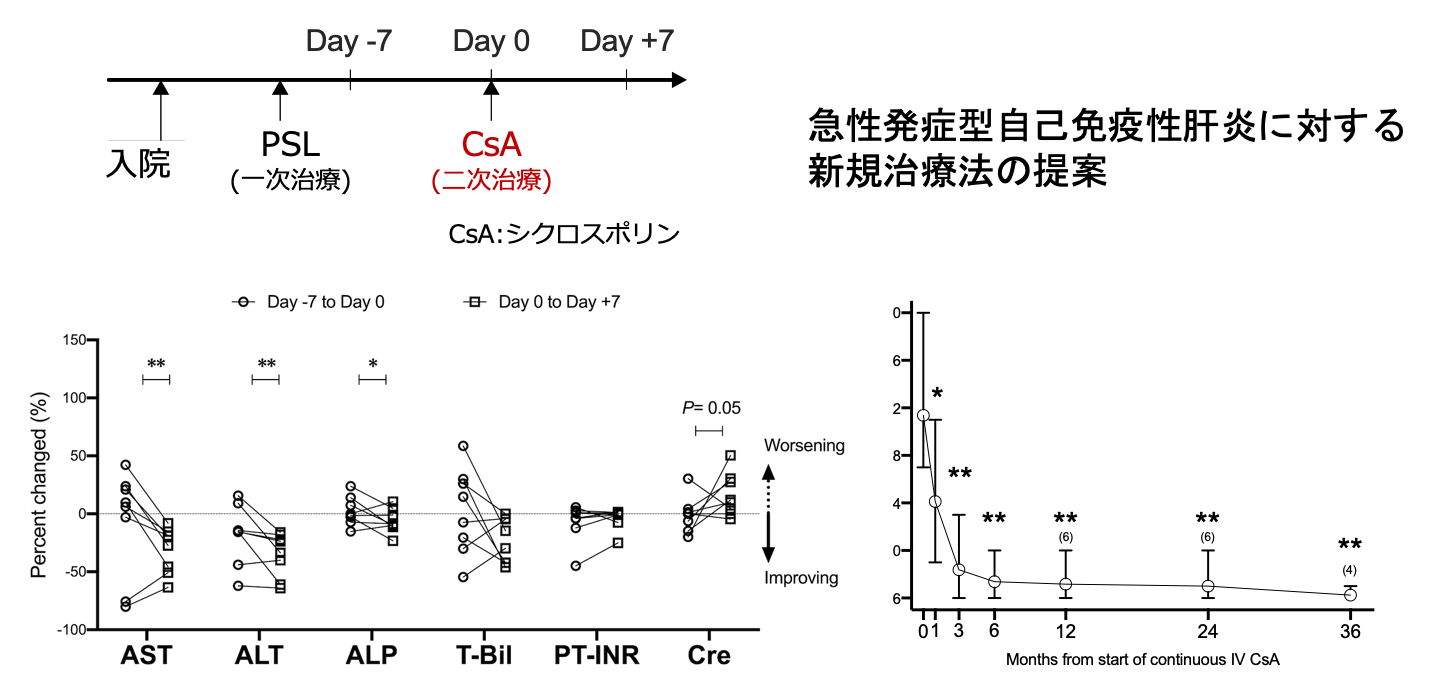

Early Dynamics of MELD Scores Predict Corticosteroid Responsiveness to Severe Acute-onset Autoimmune Hepatitis

重症型急性発症型自己免疫性肝炎(Severe acute-onset autoimmune hepatitis; SA-AIH)は急性肝不全(Acute liver failure; ALF)の原因疾患の一つであり、増加傾向にあります。標準治療である副腎皮質ホルモンに抵抗性を呈することが多く、その際に免疫抑制治療を強化するか、肝移植を踏み切るか、現時点では有用な「判断基準」が存在しません。 当院一般消化器外科肝移植チームとの共同研究で2010年以降当院で経験した27例のSA-AIH症例を対象に、副腎皮質ホルモン開始時(Day 0)より、詳細な臨床データおよび生存アウトカムを解析し、副腎皮質ホルモン開始後Day 7におけるModel of End-stage Liver Disease(MELD)スコアが20点以上が「副腎皮質ホルモン非奏功」を予測することを報告しました。我々の既報も踏まえて、自己免疫性急性肝不全(AIH-ALF)の治療戦略をKeio AIH-ALF Experienceとして提言します。今後の診療の一助になれることを期待しています。

Noguchi F, Chu P-S, Yoshida A, Taniki N, Morikawa R, Hasegawa Y, Yamataka K, Hoshi H, Kasuga R, Tabuchi T, Ebinuma H, Shinoda M, Obara H, Kitagawa Y, Kanai T, and Nakamoto N.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Jun 5.

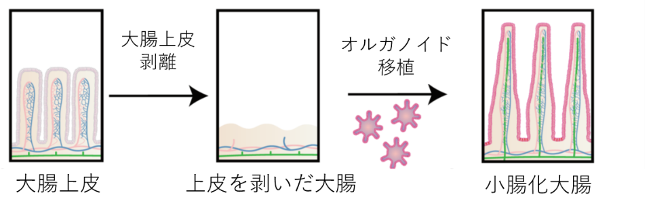

An organoid-based organ-repurposing approach to treat short bowel syndrome.

小腸の大量切除によって、水分や栄養の吸収が障害される短腸症候群を発症します。重症例に対する唯一の根本的治療である小腸移植は、他の臓器と比して強い拒絶反応やドナー不足などの問題により、ごく少数の実施にとどまっています。再生医療にも期待が寄せられるものの、消化吸収・蠕動などの機能や上皮・間質・リンパ血管系・神経・筋層などの複雑な構造をもつ小腸全体の作製は不可能でした。今回、大腸と小腸の粘膜下層以下の類似性に着目し、大腸の上皮を剥がし、小腸由来のオルガノイドで置換する小腸化大腸技術を開発しました。その成熟には「流れ」が重要という発見を生かし、小腸化大腸を短腸症候群治療に用いる概念実証にラットで成功しました。ヒトのサイズの腸管にも応用しうる、既にある自己の臓器を必要な別の臓器に作り変える本技術は、再生医療による拒絶反応のない臓器移植の実現を一歩前進させるものとなります。また、様々な小腸疾患の病態理解につながる研究手法としても期待されます。プレスリリースを行いました。 プレスリリース:https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2021/2/25/210225-1.pdf

Sugimoto S, Kobayashi E, Fujii M, Ohta Y, Arai K, Matano M, Ishikawa K, Miyamoto K, Toshimitsu K, Takahashi S, Nanki K, Hakamata Y, Kanai T, Sato T.

Nature. 2021 Apr;592(7852):99-104.

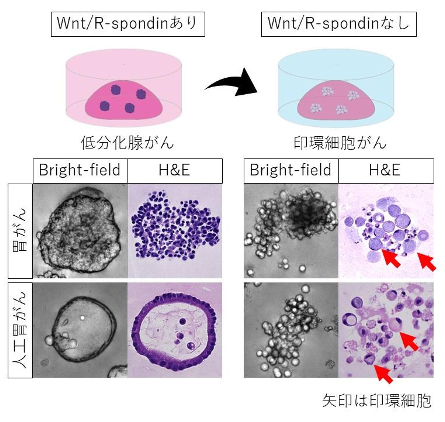

Wnt Signaling Shapes the Histologic Variation in Diffuse Gastric Cancer.

胃がんの中でも特に悪性度の高いスキルス胃がんは、しばしば「印環細胞がん」と「低分化腺がん」の2つの成分から構成されますが、なぜこのような複数の種類の細胞からなる組織像を呈するのか、そのメカニズムはわかっていませんでした。本研究では、スキルス胃がん患者の細胞をオルガノイド培養技術により体外で培養し、培養液中のWntとR-spondinの有無により低分化腺がんから印環細胞がんへと形態変化すること、それが線維芽細胞からの距離に応じて異種移植組織でも再現されることを実証しました。さらに、遺伝子編集技術を用い、正常な胃細胞にスキルス胃がんに特徴的なE-カドヘリン遺伝子異常を加え、培地を調整することで印環細胞がんを再現することに成功しました。遺伝子変異と腫瘍周囲の環境に応じてどのように印環細胞がんが形成されるかが初めて明らかになり、今後特定の細胞を標的とする胃がん根治を目指した治療の新しい突破口となることが期待されます。医局員(戸ヶ崎和博)の博士論文です。プレスリリースを行いました。 https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2020/12/23/201223-1.pdf

Togasaki K, Sugimoto S, Ohta Y, Nanki K, Matano M, Takahashi S, Fujii M, Kanai T, Sato T.

Gastroenterology. 2021 Feb;160(3):823-830.

Bacteriotherapy for inflammatory bowel disease

本邦では、炎症性腸疾患の患者数が急速に増加しています。遺伝子がこの数十年に大きく変わったとは考えにくく、この急速な増加の主な原因は、遺伝的なものよりも腸内細菌をはじめとした環境要因が大きく関与していると考えられます。そして、環境の変化は、発酵に有用な腸内プロバイオティクスに悪影響を及ぼし、病原菌の増加を誘発している可能性が示唆されています。このような微生物叢の異常、すなわち「Dysbiosis:ディスバイオシス」が、炎症性腸疾患の発症に寄与していると考えられています。2013年に再発したClostridioides difficile感染症に対する糞便移植の成功をはじめ、この乱れた腸内細菌叢の組成を予防的・治療的に是正する治療法であるバクテリオセラピーは、近年期待されている治療法です。本総説で大学院生の吉松裕介先生がバクテリオセラピーについての最新の知見を纏めました。

Yoshimatsu Y, Mikami Y, Kanai T.

Inflamm Regen. 2021 Jan 13;41(1):3.

2020

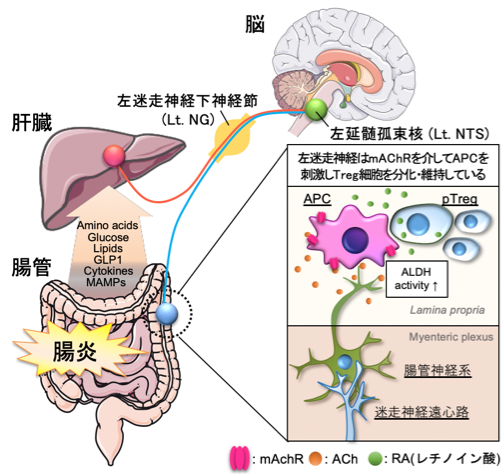

The liver-brain-gut neural arc maintains the T reg cell niche in the gut.

消化器免疫グループによる「肝臓―脳―腸」の臓器横断的な研究成果です。 腸管は、制御性T細胞(Treg細胞)をはじめ、腸内細菌や食事などの外界からの刺激に対する宿主の過剰な免疫応答を抑制する機構が存在し、この腸管免疫制御機構の破綻により、炎症性腸疾患(IBD)が発症すると考えられます。これまで、IBDにうつ病や過敏性腸症候群などが合併することから、IBDの発症に自律神経系の関与は臨床的に想定されるものの、詳細なメカニズムは完全には理解されていませんでした。本研究により、腸管Treg細胞の分化・維持に極めて重要とされる抗原提示細胞(APC)が腸管粘膜固有層の神経の近傍に存在し、神経伝達物質受容体であるムスカリン型アセチルコリン受容体を介して神経刺激を受容し、腸管Treg細胞の分化・誘導することを明らかにしました。さらに、マウスの肝臓から脳幹への左迷走神経を遮断すると、腸管Treg量が著しく減少し、その結果、マウスモデルにおける腸炎の病態が増悪することから、「腸→肝臓→脳→腸相関による迷走神経反射」が腸管Treg量を調整し、恒常性を維持していることが示されました。 これらの知見が、今後、IBD、がん、消化管感染症などのさまざまな病気の病態機序の解明や新規治療法の開発に繋がるものとして期待されます。 プレスリリース:https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2020/6/12/28-70380/

Toshiaki Teratani, Yohei Mikami, Nobuhiro Nakamoto, Takahiro Suzuki, Yosuke Harada, Koji Okabayashi, Yuya Hagihara, Nobuhito Taniki, Keita Kohno, Shinsuke Shibata, Kentaro Miyamoto, Harumichi Ishigame, Po-Sung Chu, Tomohisa Sujino, Wataru Suda, Masahira Hattori, Minoru Matsui, Takaharu Okada, Hideyuki Okano, Masayuki Inoue, Toshihiko Yada, Yuko Kitagawa, Akihiko Yoshimura, Mamoru Tanida, Makoto Tsuda, Yusaku Iwasaki & Takanori Kanai

Nature. 2020 Sep;585(7826):591-596.

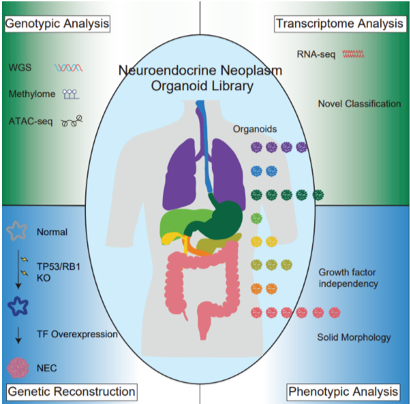

An Organoid Biobank of Neuroendocrine Neoplasms Enables Genotype-Phenotype Mapping.

10万人に3-5人程度の稀少癌である神経内分泌腫瘍(NET)・神経内分泌癌(NEC)は、治療薬に乏しく、治療薬を試す動物モデルもなく、その病態は明らかではありませんでした。そこで、我々は、患者さんから頂いた腫瘍組織を3次元培養組織として培養皿の中で育てる“オルガノイド”という手法を用いてNETとNECのオルガノイドを全部で25ライン作成し、オルガノイドライブラリーを構築することに成功しました。更に、作成したライブラリーを用いて、全ゲノム解析をはじめとした包括的な分子解析を実施し、今までに不明とされてきたヒト肝胆膵・消化管神経内分泌癌の特徴的プロファイルを明らかにしました。また、明らかにしたプロファイルを元に、CRISPR/Cas9ゲノム編集技術を用いて、正常な大腸上皮細胞に神経内分泌癌で認められたTP53/RB1遺伝子変異を人工的に導入すると共に、6つの転写因子を強制的に発現することで正常細胞から神経内分泌癌の再構築に成功しました。本研究成果は、研究材料に乏しかった神経内分泌癌の研究基盤となるリソースライブラリーを提供し、希少癌研究の促進に貢献するとともに、この疾患のさらなる病態解明や創薬開発につながることが期待されます。 プレスリリースを行いました。 https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2020/11/18/201118-2.pdf

Kawasaki K, Toshimitsu K, Matano M, Fujita M, Fujii M, Togasaki K, Ebisudani T, Shimokawa M, Takano A, Takahashi S, Ohta Y, Nanki K, Igarashi R, Ishimaru K, Ishida H, Sukawa Y, Sugimoto S, Saito Y, Maejima K, Sasagawa S, Lee H, Kim H, Ha K, Hamamoto J, Fukunaga K, Maekawa A, Tanabe M, Ishihara S, Hamamoto Y, Yasuda H, Sekine S, Kudo A, Kitagawa Y, Kanai T, Nakagawa H, Sato T.

Cell. 2020; 183(5):1420-1435.

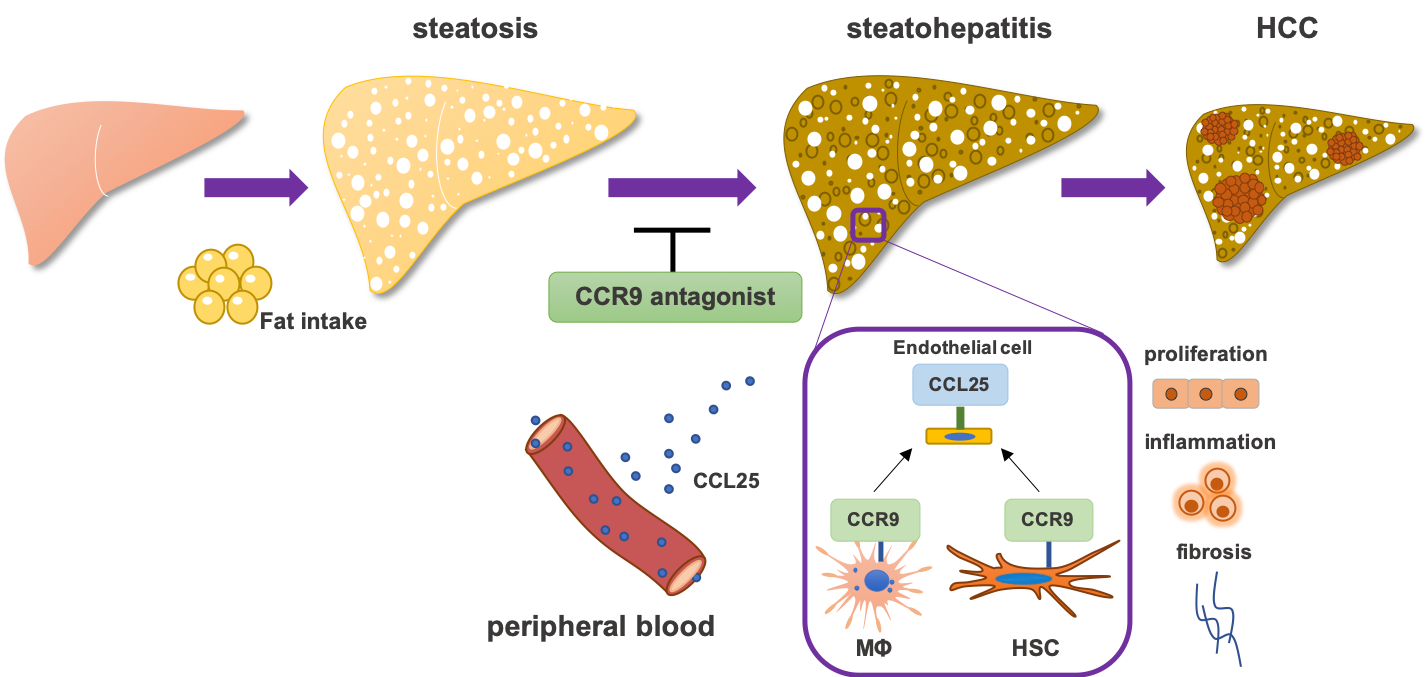

Role of CC chemokine receptor 9 in the progression of murine and human non-alcoholic steatohepatitis.

肝細胞癌の原因疾患の一つである非アルコール性脂肪肝炎(non-alcoholic steatohepatitis:NASH)においてケモカイン受容体の一つであるCCR9がその発症機序に寄与することを明らかにしました。今回、CCR9を欠損させたマウスに高脂肪高コレステロール食を負荷させ脂肪肝炎を発生させると野生型マウスと比較して病態が進行しにくいこと、脂肪肝炎を背景肝とした肝細胞癌の発癌が起こりにくいこと、CCR9に対する拮抗薬をマウスへ投与することで脂肪肝炎の進行を抑制することを明らかにしました。さらに、NASH患者の血清においてCCR9のリガンドであるCCL25が上昇すること、肝組織においてもCCR9の発現が上昇することを示しました。今後、NASH およびNASHを背景肝とする肝細胞癌に対する新たな治療薬の開発につながることが期待されます。

Morikawa R, Nakamoto N, Amiya T, Chu PS, Koda Y, Teratani T, Suzuki T, Kurebayashi Y, Ueno A, Taniki N, Miyamoto K, Yamaguchi A, Shiba S, Katayama T, Yoshida K, Takada Y, Ishihara R, Ebinuma H, Sakamoto M, Kanai T.

J Hepatol. 2020 Oct 8:S0168-8278(20)33677-1.

Long‐term Observation of Cyclosporine as Second‐line Therapy in Adults of Severe Acute Autoimmune Hepatitis.

自己免疫性肝炎(AIH)は肝細胞障害に自己免疫機序が関与していると考えられていますが、根本的な原因は依然不明です。AIHは多くの症例で副腎皮質ステロイド(PSL)が奏功しますが、一部の症例ではPSL抵抗性を示します。特に生命予後に寄与する急性発症型自己免疫性肝炎において、ステロイド治療に不応の場合、現時点で肝移植以外に有効な二次治療が存在しません。脳死ドナーが圧倒的に不足している日本では大きな問題であり、私達はサイクロスポリンの血中濃度をモニターしながら使用することでその治療候補となりうることを初めて報告しました。今後大規模な多施設共同前向き研究による検証を行い情報を発信すると共にその病態機序を明らかにしていきたいと考えています。

Noguchi F, Chu PS, Taniki N, Yoshida A, Morikawa R, Yamaguchi A, Ikura A, Yamataka K, Hoshi H, Usui S, Ebinuma H, Saito H, Kanai T, Nakamoto N.

Hepatology. 2020 Oct 17.

Somatic inflammatory gene mutations in human ulcerative colitis epithelium.

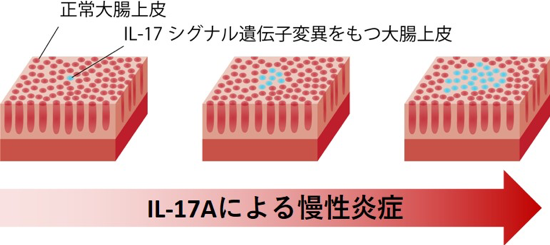

大腸上皮は絶えず遺伝子変異を蓄積しています。本研究では、発がん変異とは異なる“適者生存変異”の存在を見出し、体内でも適応進化が存在することを初めて実証しました。今回、炎症部と非炎症部が明確に分かれている慢性炎症性腸疾患の潰瘍性大腸炎(UC)患者さんおよび健常人の大腸からオルガノイドを培養し、幹細胞クローン毎の遺伝子解析を行いました。その結果、UCの炎症部では上皮に細胞死を誘導する炎症性サイトカインであるIL-17のシグナル遺伝子にクローナルな変異拡大が生じていることがわかりました。UC粘膜に豊富に存在するIL-17のシグナルを活性化できない変異上皮細胞は、IL-17の攻撃を免れ、選択的なクローン拡大を示します。こうした変異クローンは環境に馴染みながら拡がり、がんのような形態変化を呈さずに身体の免疫反応を変えていくことになります。これらの変異はマウスの実験的腸炎を悪化させることが報告されており、UCの増悪化機序に上皮の特定遺伝子の変異拡大が関与している可能性が示唆されます。プレスリリースを行いました。https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2019/12/19/191219-1.pdf

Nanki K, Fujii M, Shimokawa M, Matano M, Nishikori S, Date S, Takano A, Toshimitsu K, Ohta Y, Takahashi S, Sugimoto S, Ishimaru K, Kawasaki K, Nagai Y, Ishii R, Yoshida K, Sasaki N, Hibi T, Ishihara S, Kanai T, Sato T.

Nature. 2020; 577(7789): 254-259.

Clinical, Endoscopic, and Pathological Characteristics of Immune Checkpoint Inhibitor-Induced Gastroenterocolitis.

免疫チェックポイント阻害薬(ICI; immune checkpoint inhibitor)は現在様々な悪性腫瘍に使用されている。一方で、免疫関連有害事象(irAE; immune-related adverse events)の報告も多く、irAE胃腸炎は重要な副作用の一つと言える。 irAE胃腸炎は内視鏡的所見や病理学的所見において炎症性腸疾患と類似点が多いが,未だ明確な診断基準がない。今回、当院で経験した8例のirAE胃腸炎(irAE胃炎2例,irAE腸炎1例,irAE大腸炎4例、irAE小腸炎・大腸炎合併1例)の臨床的・内視鏡的・病理学的特徴を文的に考察しcase seriesとして報告した。 Figure1. irAE胃腸炎の内視鏡所見。 (a) irAE胃炎の内視鏡所見。全体として浮腫状、顆粒状の粘膜を認め、内視鏡接触や送気のみで出血を来たすほど粘膜が脆弱であった。 (b) irAE小腸炎の内視鏡所見。脆弱な粘膜および萎縮した絨毛を認めた。 (c) irAE大腸炎の内視鏡所見。全体として浮腫状粘膜が目立ち、顆粒状粘膜やびらんも認めた。

Hayashi Y, Hosoe N, Takabayashi K, J. L. Limpias Kamiya K, Tsugaru K, Shimozaki K, Hirata K, Fukuhara K, Fukuhara S, Mutaguchi M, Sujino T, Sukawa Y, Hamamoto Y, Naganuma M, Takaishi H, Shimoda M, Ogata H & Kanai T.

Dig Dis Sci. 2020Jul 3.

Significance of endoscopic deep small bowel evaluation using balloon-assisted enteroscopy for Crohn's disease in clinical remission.

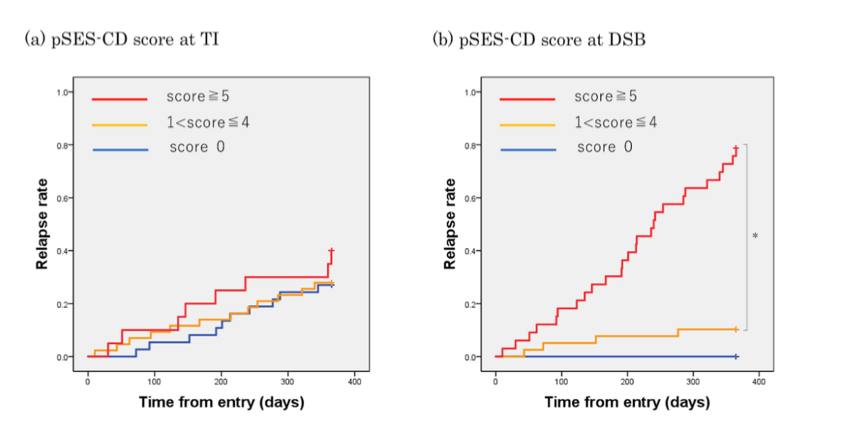

クローン病(CD)における粘膜治癒達成は良好な予後をもたらすと報告されているが、深部小腸の粘膜治癒を評価するのは困難でもあり、未だ粘膜治癒の定義に統一的なものはない。またCDに対する既存の内視鏡評価スコアには深部小腸の評価は含まれておらず、CDにおける深部小腸病変評価の臨床的意義は不明であった。 今回我々は2012年から2018年までに当院で経肛門的シングルバルーン内視鏡が施行された臨床的寛解期であるにもかかわらず小腸にのみ活動性病変を認め、また深部小腸まで評価可能であったCD患者100例を対象とし、回腸末端ではSES-CDスコアを、深部小腸では改変したmSES-CDスコア(潰瘍の大きさ、狭窄の程度、潰瘍瘢痕の有無を評価)を用いて内視鏡的評価を行い、これらの結果と予後の関係性を評価することでCDの病勢管理における内視鏡的な深部小腸病変評価の必要性を検討した。結果、従来の内視鏡スコアで評価可能な回腸末端の病変活動性のみでは疾患の予後は反映されなかったが、深部小腸まで含め病変の活動性を評価することでより予後を評価する上で有用であったという結果であった(上記Figure)。以上より、CDの内視鏡的粘膜評価においては通常内視鏡による回腸末端評価だけでなく小腸内視鏡による深部小腸病変も含めた評価が予後を予測する上で重要であると結論付けた。

Takabayashi K, Hosoe N, Kato M, Hayashi Y, Nanki K, Fukuhara K, Mikami Y, Mizuno S, Sujino T, Mutaguchi M, Naganuma M, Yahagi N, Ogata H, Kanai T.

J Gastroenterol. 2020 Oct 19.

Management of perforation related to endoscopic submucosal dissection for superficial duodenal epithelial tumors.

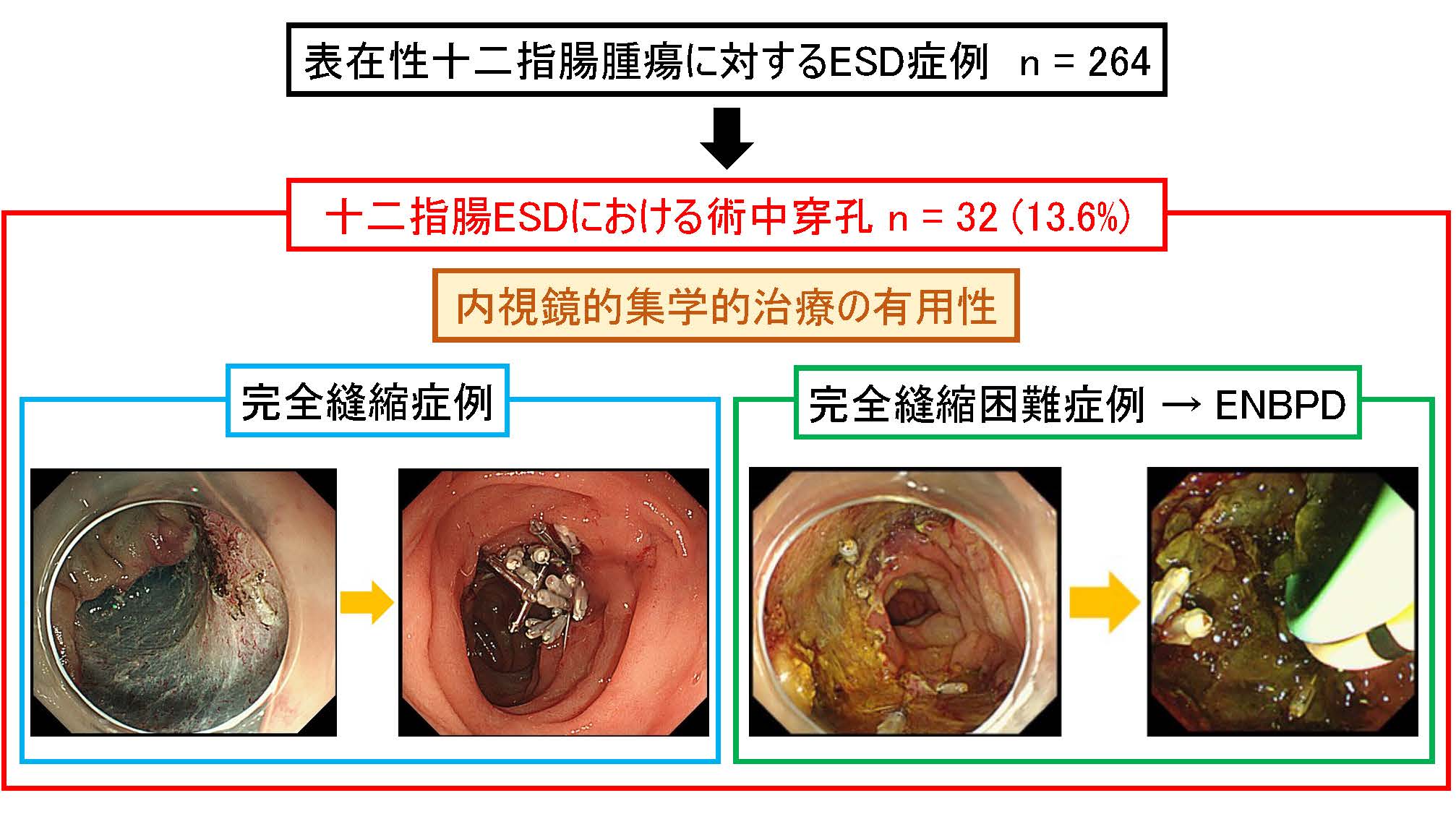

矢作直久教授を筆頭とした低侵襲療法研究開発部門の先生方に機会をいただいた、慶應義塾大学病院での単施設後ろ向き研究です。十二指腸表層性腫瘍(SDET)に対する内視鏡治療は増加傾向にあるものの、技術的な難易度が非常に高いのが現状です。そこで、SDETに対するESDに関連した穿孔に対する管理方法につき、検討を行ないました。当院での術中穿孔は32例(13.6%)であり、ESD後粘膜欠損部をクリップにより完全に縫縮できた症例は、非穿孔症例と同等の臨床成績でした。一方、ESDの部位によっては完全縫縮が困難であり、このような症例では内視鏡的に経鼻胆管・膵管ドレナージ(ENBPD)を試み、胆汁と膵液の暴露予防をしています。ENBPDによる偶発症はなく、いずれも追加処置を要さずに穿孔の管理が可能でした。このように、集学的な内視鏡的処置の選択により、十二指腸ESD関連の穿孔に対し、手術などを要さずに管理できる可能性を示しました。

Fukuhara S, Kato M, Iwasaki E, Sasaki M, Tsutsumi K, Kiguchi Y, Akimoto T, Takatori Y, Nakayama A, Maehata T, Minami K, Ogata H, Kanai T, Yahagi N.

Gastrointest Endosc. 2020 May;91(5):1129-1137.

Significance of Conducting 2 Types of Fecal Tests in Patients With Ulcerative Colitis.

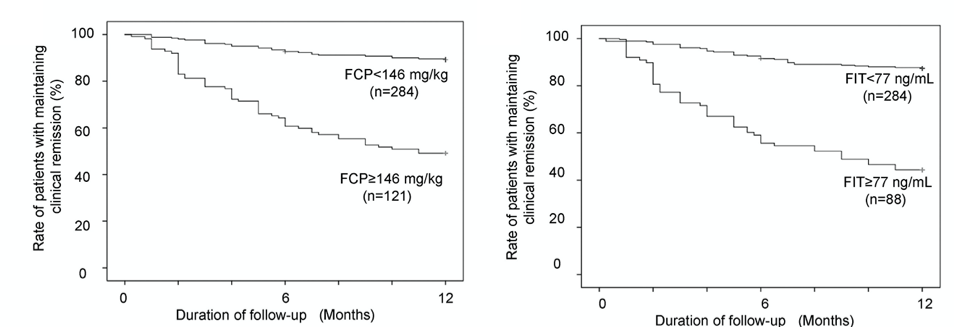

潰瘍性大腸炎の治療においては、病気の炎症がない「寛解」の状態を維持して、高い生活の質(quality of life; QOL)を長期にわたって維持することがその目標となります。また、たとえ症状がほとんどなくても内視鏡検査をした際に大腸の粘膜に炎症があると、その後病状が悪化する「再燃」を来すリスクが高くなります。従って病気の炎症が十分に鎮静化しているかどうかは、診療において重要な点として位置づけられています。しかし、内視鏡検査はその負担から頻繁に繰り返し行うことは現実的でありません。近年、より患者さんへの負担の少ない検査として、便検体を用いた検査の有用性が注目されています。大腸癌検診としても広く普及している免疫化学的便潜血反応(fecal immunochemical blood test; FIT)に加え、便中カルプロテクチン(fecal calprotectin; FCP)の検査が現在保険診療で行うことが可能となっています。 金井隆典教授、長沼誠准教授(現 関西医科大学 内科学第三講座 教授)らが中心となって行った多施設共同の本研究では、879名の潰瘍性大腸炎の患者さんを対象に、FCPとFITの疾患活動性の評価における有用性を、内視鏡の所見と比較して検証し、さらに寛解状態にある患者さんのその後1年間の再燃の予測としての有用性についても明らかにしました。 FCPとFITは内視鏡的な重症度と良好に相関しており、FCP 146 mg/kg以上ならびにFIT 77 ng/mL以上が、寛解状態にある患者さんの1年間の再燃の予測におけるカットオフ値として有用であることを示しました。

Naganuma M, Kobayashi T, Nasuno M, Motoya S, Kato S, Matsuoka K, Hokari R, Watanabe C, Sakamoto H, Yamamoto H, Sasaki M, Watanabe K, Iijima H, Endo Y, Ichikawa H, Ozeki K, Tanida S, Ueno N, Fujiya M, Sako M, Takeuchi K, Sugimoto S, Abe T, Hibi T, Suzuki Y, Kanai T.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 May;18(5):1102-1111.e5.

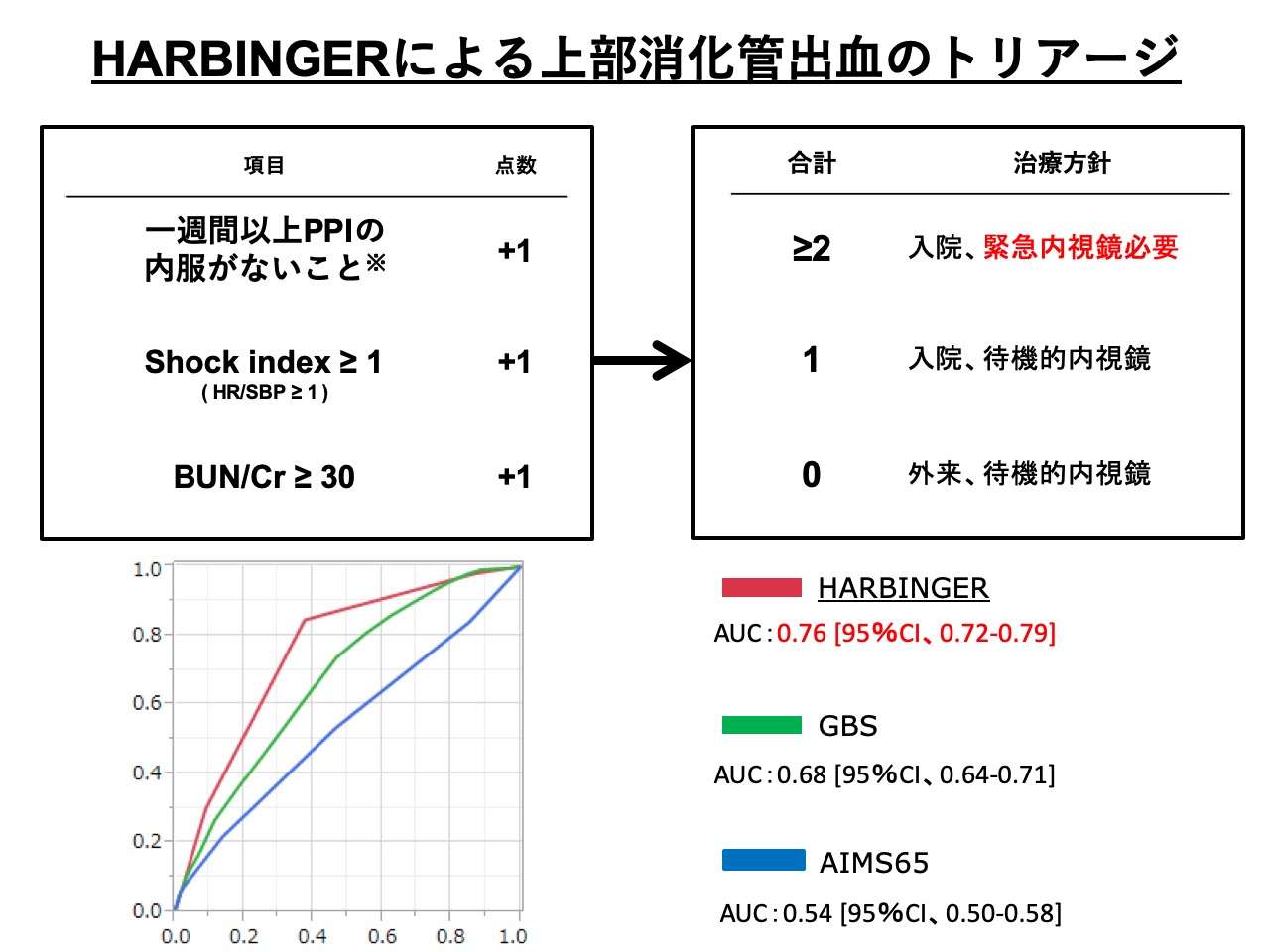

The Horibe GI bleeding prediction score: a simple score for triage decision-making in patients with suspected upper GI bleeding.

上部消化管出血はガイドラインで24時間以内に内視鏡を行うことが推奨されていますが、実際には緊急で内視鏡が必要な症例と不要な症例があります。それを内視鏡専門医以外が救急外来で簡単に判断できないかというクリニカルクエッションからこの研究が始まりました。私たちは以前に緊急内視鏡の必要性を診断時に予測するために「一週間以上のPPIの内服をしていない」、「ショックインデックス(収縮期血圧/脈拍)が1以上」、「BUN/Crが30以上」の三つの項目からなる非常に簡便なHoribe gAstRointestinal BleedING prEdction scoRe (HARBINGER)を開発し、その検証を多施設で行ったのが本研究です。HARBINGERは各項目1点で、合計0-3点のスコアで、既存のスコアであるGlasgow-Blatchford Score (GBS) やAIMS65と比較しとても簡単で、スコアによって治療方針決定につながるという実臨床に即したスコアです。0点は外来管理、1点は入院管理は必要ですが、緊急内視鏡は不要、2または3点の場合は入院して緊急内視鏡の実施が望ましいです。スコアの性能はHARBINGERはGBSおよびAIMS65と比較して有意に優れていました。

Horibe M, Iwasaki E, Bazerbachi F, Kaneko T, Matsuzaki J, Minami K, Masaoka T, Hosoe N, Ogura Y, Namiki S, Hosoda Y, Ogata H, Chan AT, Kanai T.

Gastrointest Endosc. 2020 Mar 30:S0016-5107(20)34124-9.

Clinical and Endoscopic Characteristics of Pyogenic Granuloma in the Small Intestine: A Case Series with Literature Review.

化膿性肉芽腫(pyogenic granuloma)は1897年PancetとDorによりBotryomycosis humaineとして初めて報告されたポリープ状病変であり、その後1904年にHartzellによりPyogenic granulomaと命名された。化膿性肉芽腫は一般的に皮膚や口腔内に好発するが、消化管に生じることは極めてまれである。 一方、小腸出血はまれであり、全消化管出血の約4%と言われている。小腸出血の主な原因としてはAngiodysplasiaや腫瘍が一般的とされている。化膿性肉芽腫が小腸に発生した場合、同病変が小腸出血の原因となることが報告されているが、英文紙への報告症例数は30例程度わずかである。今回、8例の小腸化膿性肉芽腫の臨床的・内視鏡的特徴を文的に考察しcase seriesとして報告した。

Hayashi Y, Hosoe N, Takabayashi K, Kamiya K, Mutaguchi M, Miyanaga R, Hirata K, Fukuhara S, Mikami Y, Sujino T, Masugi Y, Naganuma M, Ogata H, Kanai T

Intern Med. 2020, 15;59(4):501-505.

Chromosome Engineering of Human Colon-Derived Organoids to Develop a Model of Traditional Serrated Adenoma.

我々の体内で生じる腫瘍は正常組織を起源とし、様々な形態変化を特徴とします。我々は、オルガノイド”を用いて、どのようなゲノム異常がユニークな腫瘍組織形態に関わるかを研究してきました。今回、大腸腫瘍としては珍しい染色体転座を特徴とする鋸歯状腺腫(TSA)と呼ばれる特徴的な組織像を示す大腸腫瘍に注目しました。これまでのCRISPR/Cas9ゲノム編集技術では遺伝子破壊を得意としてきましたが、ヒト組織幹細胞での染色体編集の成功は報告がありませんでした。技術の最適化を通し、TSAに認められるBRAF変異とRSPO2/3の融合遺伝子の人工導入に成功しました。しかし、人工的な腫瘍と本物のTSAとは異なる組織像を示しました。我々は、臨床サンプルの再検討の結果得られたBMPシグナルを抑制するGremlin1を強制発現することで、TSAに近い組織像の誘導に成功しました。本技術は今後正常細胞から発するPrecise disease modelingの先駆けとなる研究と考えられ、様々な疾患でゲノム・染色体編集による疾患原因の解明の礎となることが期待されます。 医局員(川﨑健太)の博士論文です。

Kawasaki K, Fujii M, Sugimoto S, Ishikawa K, Matano M, Ohta Y, Toshimitsu K, Takahashi S, Hosoe N, Sekine S, Kanai T, Sato T.

Gastroenterology. 2020; 158(3): 638-651.e8.

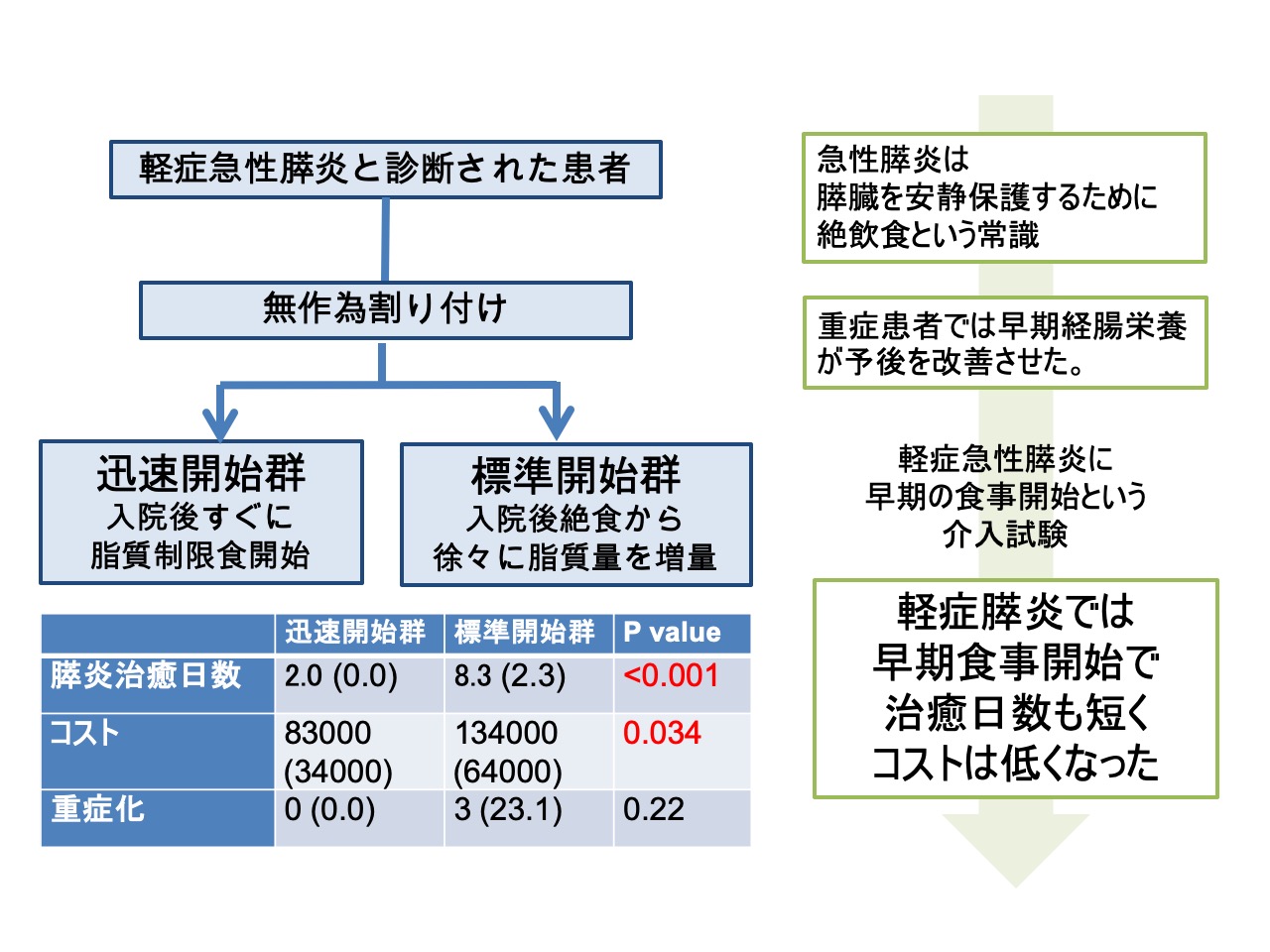

Efficacy and safety of immediate oral intake in patients with mild acute pancreatitis: A randomized controlled trial.

現在、ガイドラインでは重症急性膵炎には早期の経腸栄養摂取が推奨されていますが、軽症急性膵炎においては絶飲食が推奨されています。私たちは軽症膵炎において痛み止めを使用しながらの早期経口摂取が予後を改善する仮説を立て、低脂脂肪食をすぐに摂取する群(介入群)、絶飲食群(標準治療群)をランダム化し比較しました。その結果、プライマリーアウトカムである膵炎の治癒までの平均日数は低脂脂肪食をすぐに摂取する群の方が2±1日、絶飲食群が8.3±2.3日でした。低脂脂肪食をすぐに摂取する群の方が平均6.3日有意に早く回復しました。セカンダリーアウトカムとしてコストは低脂脂肪食をすぐに摂取する群の方が有意に低く、重症化も少ない傾向にありました。本研究によって初めて痛み止めを使用しながら早期に経口摂取することが軽症膵炎の予後の改善につながることを証明できましたので、軽症膵炎に対してガイドラインで推奨されていた絶飲食が早期経口摂取への推奨へ変わる可能性があります。

Horibe M, Iwasaki E, Nakagawa A, Matsuzaki J, Minami K, Machida Y, Tamagawa H, Takimoto Y, Ueda M, Katayama T, Kawasaki S, Matsushita M, Seino T, Fukuhara S, Kanai T.

Nutrition. 2020 Jan 15;74:110724.

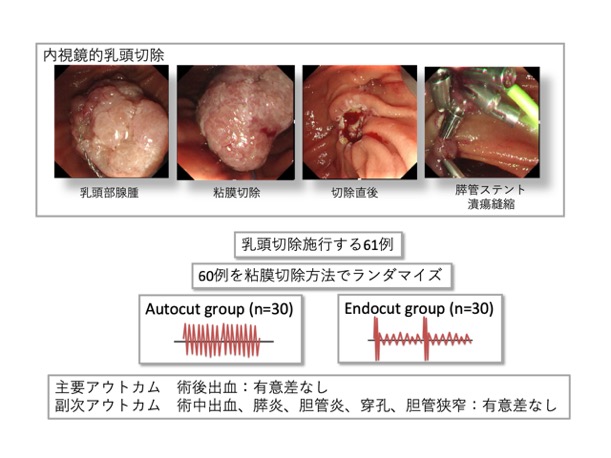

Impact of electrical pulse cut mode during endoscopic papillectomy: Pilot randomized clinical trial.

慶應大学胆膵班ではじめて企画運用したRCT試験です。東京医科大学と慶應大学の共同で、内視鏡的乳頭切除術時の高周波発生装置の切開方法についてランダム化しました。60例が登録され、オートカットとエンドカットモードで比較されました。治療関連合併症である術後出血を主要アウトカムとしましたが、切開方法による有意差は証明できませんでした。いくつかの興味深いサブ解析をしており、10mmを超える比較的大きい乳頭部腫瘍はautocutモードでは処置中の出血リスクが高くなりました。リスクが高くハイボリュームセンターで施行される事が多い内視鏡的乳頭腫瘍切除術に関する前向きRCT試験としては最も大規模な研究です。本研究に関連して南先生が内視鏡的乳頭切除をより安全に行うための各種後ろ向き研究を発表しています。 (文責 胆膵班 岩崎)

Iwasaki E, Minami K, Itoi T, Yamamoto K, Tsuji S, Sofuni A, Tsuchiya T, Tanaka R, Tonozuka R, Machida Y, Takimoto Y, Tamagawa H, Katayama T, Kawasaki S, Seino T, Horibe M, Fukuhara S, Kitago M, Ogata H, Kanai T.

Dig Endosc. 2020 Jan;32(1):127-135.

2019

Adverse events in patients with ulcerative colitis treated with indigo naturalis: a Japanese nationwide survey.

金井隆典教授、長沼誠准教授(現 関西医科大学 内科学第三講座 教授)らは、潰瘍性大腸炎の患者さんに対して青黛を治療として用いた際に、その有効性だけでなく安全性を検証することも重要な課題と考え、青黛の使用に関連する有害事象についての全国調査を実施しました。 この調査研究では、本邦337施設における計49,320名の潰瘍性大腸炎患者を対象に、青黛使用の有無と、有害事象の有無ならびにその内容についてとりまとめました。青黛は877 / 49,320名 (1.8 %)の患者さんで使用され、何らかの有害事象は91 / 877 名の患者さんにおいて認められていました。有害事象の中で最も多かったのが肝機能障害(40名)であり、特に注意すべき有害事象として注意喚起がなされていた肺動脈性肺高血圧症は11名においてみられたことを明らかにしました。 近年潰瘍性大腸炎に対して新たな治療薬が次々と登場している中で、依然として既存の薬物療法が奏効しない難治の患者さんがいることも事実であり、青黛を安全に使用することで、そうした患者さんへの治療の一助となることが期待されます。 今後、厚生労働省「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班における重点プロジェクトの一環として、「青黛漢方の実態調査と実地医家・患者へ向けた提言」を、金井隆典教授が中心となってとりまとめて公表する予定です。

Naganuma M, Sugimoto S, Suzuki H, Matsuno Y, Araki T, Shimizu H, Hayashi R, Fukuda T, Nakamoto N, Iijima H, Nakamura S, Kataoka M, Tamura Y, Tatsumi K, Hibi T, Suzuki Y, Kanai T; INDIGO survey Group.

J Gastroenterol. 2019 Oct;54(10):891-896. doi: 10.1007/s00535-019-01591-9. Epub 2019 May 17. PMID: 31102012

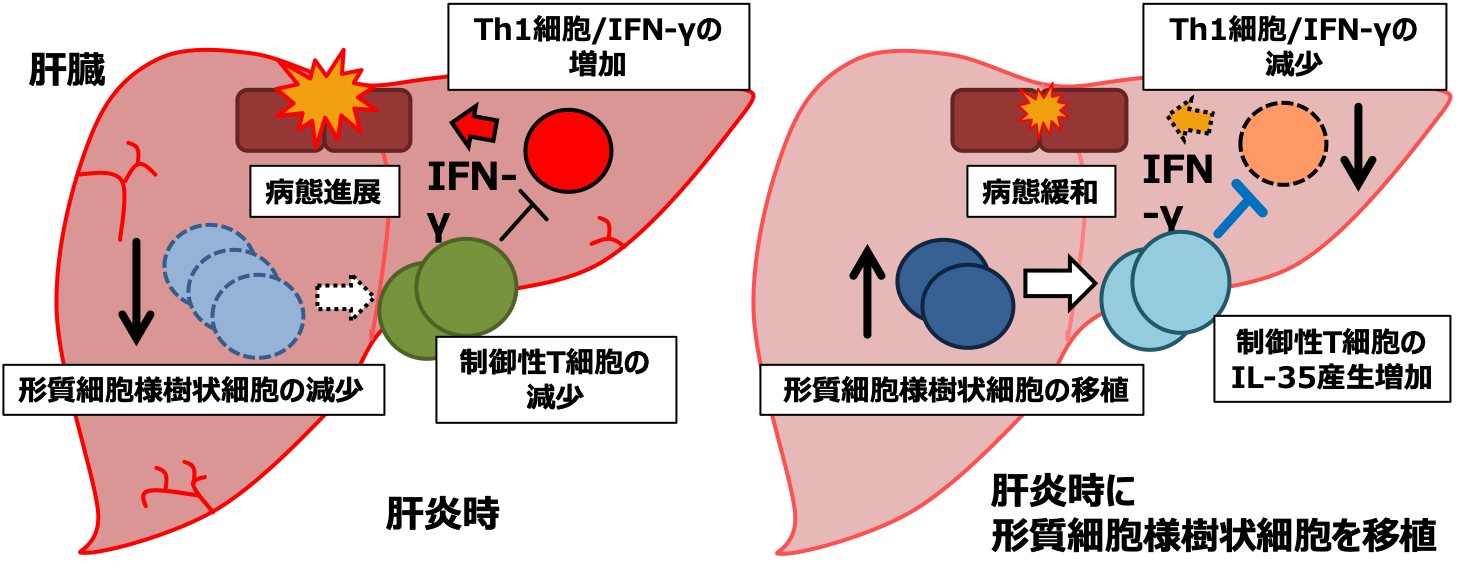

Plasmacytoid Dendritic Cells Protect Against Immune-Mediated Acute Liver Injury via IL-35.

樹状細胞の亜群のひとつである形質細胞様樹状細胞(pDC)が,自己免疫性の急性肝不全患者およびマウス肝炎モデルの末梢血および肝臓で顕著に減少していることを見出しました.マウス肝炎モデルを用いた解析から,pDCは制御性T細胞との相互作用を介して,肝炎抑制的に機能していることを明らかとし,急性肝不全などの肝疾患に対して,pDCを用いた細胞療法が有用である可能性を報告しました.

Koda Y, Nakamoto N, Chu PS, Ugamura A, Mikami Y, Teratani T, Tsujikawa H, Shiba S, Taniki N, Sujino T, Miyamoto K, Suzuki T, Yamaguchi A, Morikawa R, Sato K, Sakamoto M, Yoshimoto T, Kanai T.

J Clin Invest. 2019 Jul 2;129(8):3201-3213.

Clinical Utility of Novel Ultrathin Single-Balloon Enteroscopy: A Feasibility Study

【目的】近年、バルーン内視鏡の進歩により全消化管の観察が可能となったが、その手技の難易度と検査施行時の侵襲度が問題となっている。今回、新型細径シングルバルーン内視鏡が開発され、当院での臨床使用経験を元にその有用性について評価を行った。 【方法】当院にて新型細径シングルバルーン内視鏡を用いて検査を施行した患者を対象に、本内視鏡の挿入性、有効性、安全性などについて検討した。 【成績】経口的/経肛門的のいずれの小腸内視鏡検査においても検査目的達成率は100%であり、明らかな偶発症は認められなかった。経肛門的に小腸内視鏡検査を施行した患者の平均盲腸到達時間、盲腸到達率、平均検査時間は従来型シングルバルーン内視鏡と比較しても差を認めないだけでなく、平均深部小腸挿入距離に関しては従来型のものよりもむしろ長い傾向にあった。また、検査の際に要した鎮静剤の使用量は従来型と比較して有意差を持って少なかった。 【結論】新型細径シングルバルーン内視鏡は、挿入性、有効性、安全性に関して従来型と差を認めず、かつより低侵襲に施行可能な新たなモダリティとなりえる。

Takabayashi K, Hosoe N, Miyanaga R, Fukuhara S, Kimura K, Mizuno S, Naganuma M, Yahagi N, Ogata H, Kanai T

Endoscopy. 2019 May;51(5):468-471.

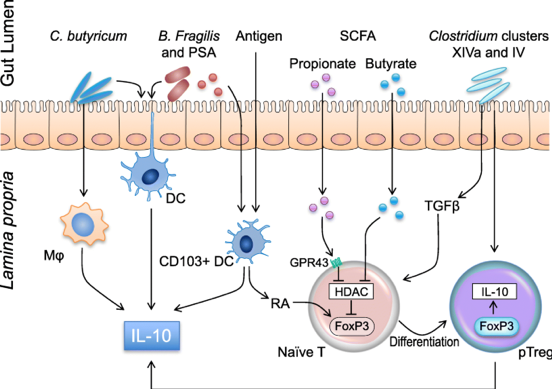

Epigenetic regulation of T helper cells and intestinal pathogenicity

腸管は、食事や腸内細菌およびその代謝産物である短鎖脂肪酸(SCFA)などの外界から常に刺激を受けて、宿主の腸管免疫が分化・活性化する調節機構が存在することが明らかになってきました。この腸管免疫制御機構の破綻により、炎症性腸疾患(IBD)が発症すると考えられます。近年、免疫細胞におけるエピゲノム修飾機構の重要性が明らかとなり、本総説で大学院生の萩原裕也先生、吉松裕介先生が、腸管免疫、特にT細胞のエピゲノム修飾機構に関して纏めました。

Hagihara Y, Yoshimatsu Y, Mikami Y, Takada Y, Mizuno S, Kanai T.

Semin Immunopathol. 2019 May;41(3):379-399.

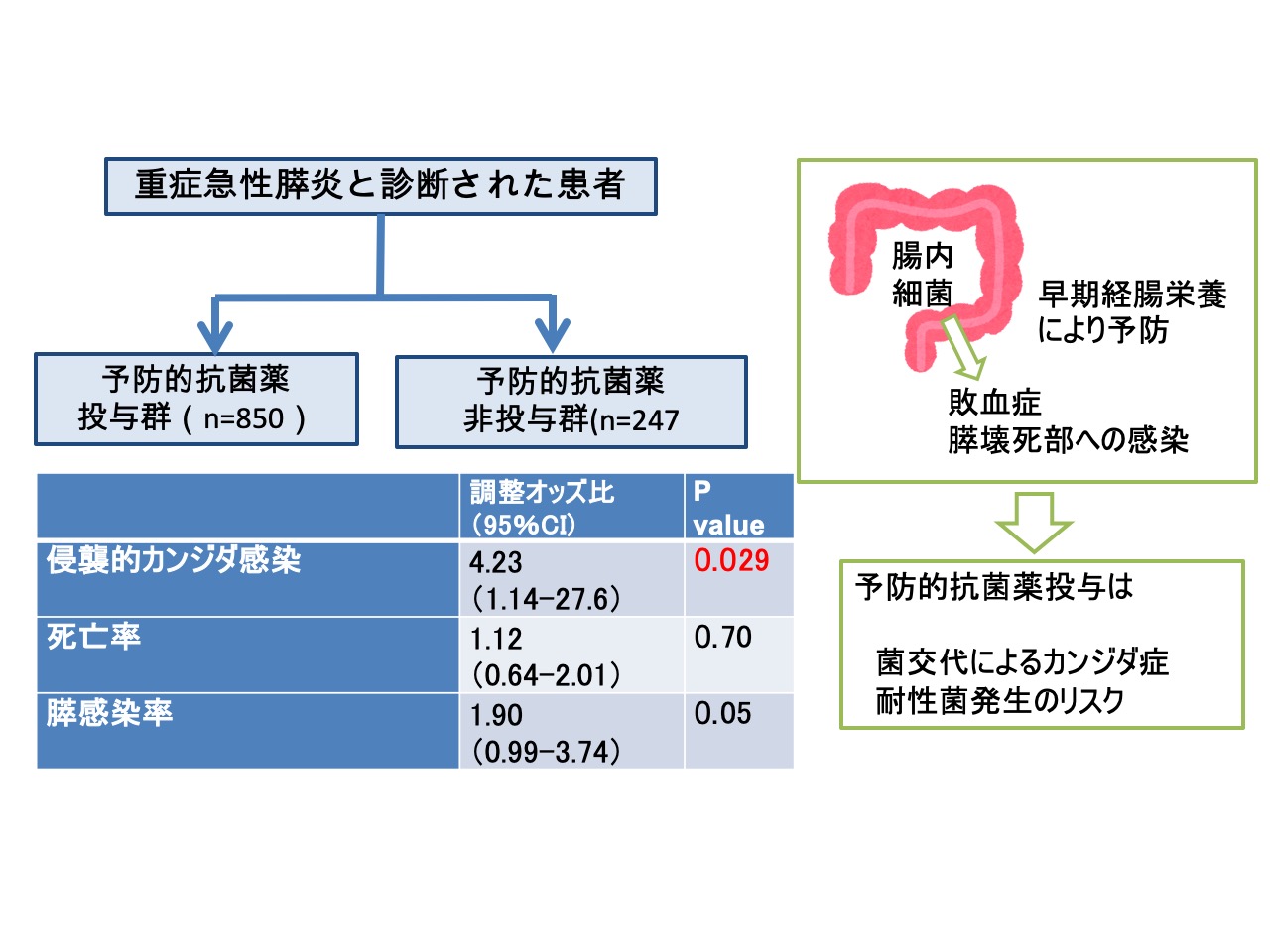

Impact of Antimicrobial Prophylaxis for Severe Acute Pancreatitis on the Development of Invasive Candidiasis: A Large Retrospective Multicenter Cohort Study

過去の欧米のガイドラインでは重症急性膵炎に対して予防的抗菌薬の投与は推奨されていまし たが、現在は推奨されていません。日本のガイドラインでも経時的にその推奨度は下がってきています。しかし、現場では日常的に予防的抗菌薬の投与が行われています。本研究は、全国44施設から集めた1097例の重症急性膵炎を用いました。予防的抗菌薬の投与が多変量解析にていずれのアウトカム(死亡率、膵感染率)の改善を認めない上に、侵襲的カンジダ症の発症と有意に関連を認めることを報告しました。(調整オッズ比、4.23;95%信頼区間、1.14-27.6)(P = 0.029)侵襲的カンジダ感染症の予後は悪く、日本のデータで予防的抗菌薬の投与によって重症急性膵炎の予後を悪化させる可能性を示しました。今後日本のガイドラインでも欧米と同じように重症急性膵炎に対して予防的抗菌薬の投与が推奨されないようになっていくのではないかと思います。

Horibe M, Sanui M, Sasaki M, Honda H, Ogura Y, Namiki S, Sawano H, Goto T, Ikeura T, Takeda T, Oda T, Yasuda H, Miyazaki D, Hirose K, Kitamura K, Chiba N, Ozaki T, Yamashita T, Koinuma T, Oshima T, Yamamoto T, Hirota M, Yamamoto S, Oe K, Ito T, Masuda Y, Saito N, Iwasaki E, Kanai T, Mayumi T

Pancreas. 2019 Apr;48(4):537-543.

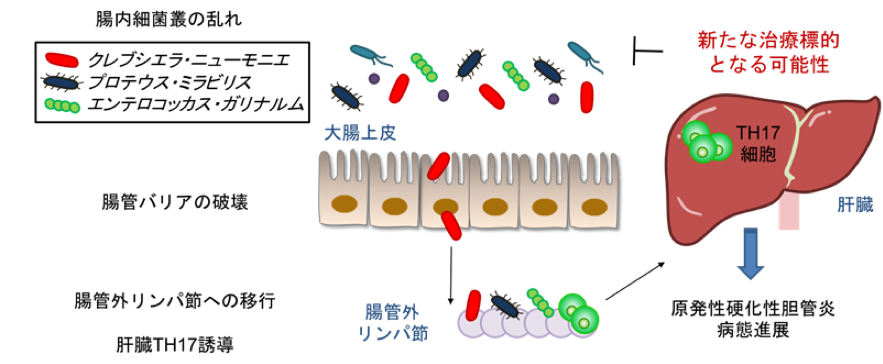

Gut pathobionts underlie intestinal barrier dysfunction and liver T helper 17 cell immune response in primary sclerosing cholangitis.

原発性硬化性胆管炎(PSC)患者の便中に、肝臓内のTH17細胞の活性化を引き起こす3種類の腸内細菌が高確率で存在することを発見しました。この中の1つであるクレブシエラ菌は大腸の上皮に穴を開け腸管バリアを破壊し、腸管の外にあるリンパ節に移行し肝臓内の過剰な免疫応答を誘導することをマウスにおいて示すことに成功しました。さらに、同マウス肝臓で起こるTH17免疫反応は、抗菌薬によるクレブシエラ菌の排除により30%程度に減弱することが示されました。本成果は、腸内の3菌が肝臓の炎症を起こす原因である可能性とそのメカニズムを示したもので、腸内細菌を標的としたPSCに対する新たな治療薬や診断薬の開発につながることが期待されます

Nakamoto N, Sasaki N, Aoki R, Miyamoto K, Suda W, Teratani T, Suzuki T, Koda Y, Chu PS, Taniki N, Yamaguchi A, Kanamori M, Kamada N, Hattori M, Ashida H, Sakamoto M, Atarashi K, Narushima S, Yoshimura A, Honda K, Sato T, Kanai T.

Nat Microbiol. 2019 Mar;4(3):492-503.

2018

Toll-Like Receptor 7 Agonist-Induced Dermatitis Causes Severe Dextran Sulfate Sodium Colitis by Altering the Gut Microbiome and Immune Cells.

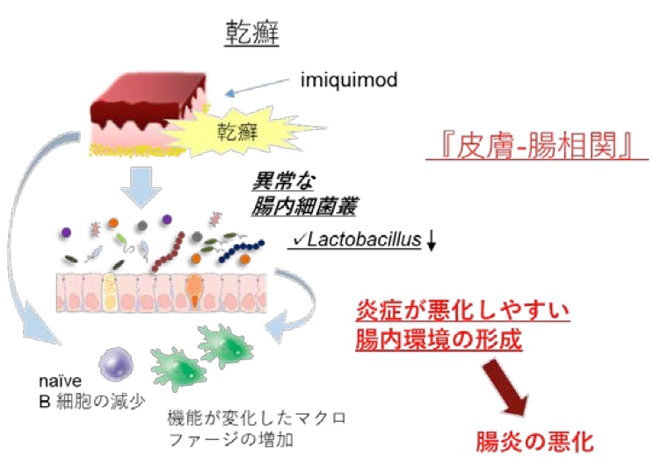

消化器免疫グループによる「腸―皮膚」の臓器横断的な研究成果です。 乾癬と炎症性腸疾患は、それぞれ皮膚と消化管に慢性的な炎症が起こる自己免疫性疾患の一種で、いずれも国内における患者数は増加傾向にあります。両疾患は、しばしば合併することが知られていますが、その理由はこれまで明らかにされていませんでした。 清原裕貴先生らは、乾癬と腸炎のモデルマウスを用いて、乾癬の発症が大腸粘膜に存在する免疫細胞の構成や機能に変化を起こし、加えて腸内細菌の構成を変化させることを明らかにしました。さらに、そのような腸内環境の変化によって大腸炎が悪化し、中でも腸内細菌叢の変化が大腸炎の悪化に必須であることを実証しました。 本研究により、乾癬患者が炎症性腸疾患を合併しやすいこと、それらの疾患に共通した腸内細菌叢の変化が見られることの根底にあるメカニズムが、皮膚炎の存在によって消化管に炎症を惹起しやすい腸内環境が形成される「皮膚-腸相関」という概念により初めて解明されました。本研究は、今後臨床研究を経て、乾癬に罹患する患者さんの炎症性腸疾患発症や病態の進展を予防する新たな治療戦略の開発につながることが期待されます。 プレスリリース:https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2018/11/6/28-49380/

Kiyohara H, Sujino T, Teratani T, Miyamoto K, Arai MM, Nomura E, Harada Y, Aoki R, Koda Y, Mikami Y, Mizuno S, Naganuma M, Hisamatsu T, Kanai T.

Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep 25;7(1):135-156.

Divergent Routes toward Wnt and R-spondin Niche Independency during Human Gastric Carcinogenesis.

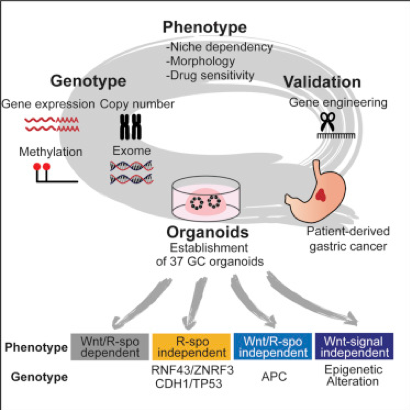

シークエンス技術の進歩により、がんのゲノム異常の全貌が明らかになりつつあります。しかし、遺伝子変異が如何にしてがんの悪性度に繋がっていくかは不明であり、患者さんの腫瘍の生物学的な性質を調べる技術が待ち望まれてきました。今回、消化器クラスターの先生方の多大なご協力のもと、37ラインの胃がんオルガノイドを培養することに成功し、新しい胃がんの増殖制御機構を突き止めました。正常な胃の上皮はR-spondinと呼ばれる増殖因子が必要ですが、約4割の胃がん細胞はR-spondinがなくても増殖できることがわかりました。興味深いことに、こうしたR-spondin非依存性の胃がんはE-cadherinとp53の2重変異を有しており、この2重変異を正常の胃上皮に導入することでR-spondin非依存性増殖を再現できることを実証しました。R-spondin非依存性の胃がんはスキルス胃がんに多く認められ、Wntと呼ばれる増殖因子に高い依存性を示すことから、今後の新しい治療方法の開発が期待されます。 医局員(南木康作)の博士論文です。プレスリリースを行いました。https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2018/8/17/180817-2.pdf

Nanki K, Toshimitsu K, Takano A, Fujii M, Shimokawa M, Ohta Y, Matano M, Seino T, Nishikori S, Ishikawa K, Kawasaki K, Togasaki K, Takahashi S, Sukawa Y, Ishida H, Sugimoto S, Kawakubo H, Kim J, Kitagawa Y, Sekine S, Koo BK, Kanai T, Sato T.

Cell. 2018; 174(4): 856-869.e17.

Human Pancreatic Tumor Organoids Reveal Loss of Stem Cell Niche Factor Dependence During Disease Progression.

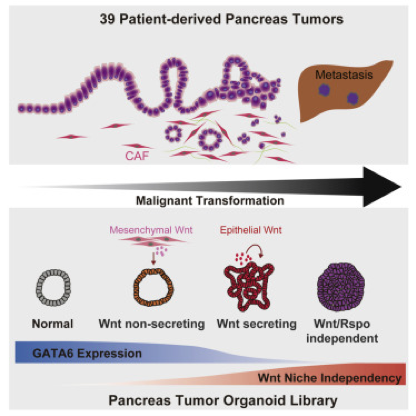

近年の遺伝子解析技術の進歩により、膵がん患者を生存期間別に分類できることが明らかとなってきましたが、その原因は不明であり、治療への応用がなされていませんでした。今回、我々は39例の膵がんオルガノイドによるがん細胞ライブラリーを作製することに成功しました。詳細な遺伝子情報解析、増殖機能解析の結果から、WntとRspondinという 2つの増殖因子が、膵がんの悪性化に深く関わっていることを発見しました。さらに、膵がんはこの2 つの増殖因子を膵がん自身の増殖に必要とするかどうかで、段階的に悪性化する3つのタイプに分類でき、その違いはGATA6という遺伝子の発現の量に連動して定 められていることを明らかにしました。また、CRISPR/Cas9による遺伝子改変技術を用いて人工膵がんを作製し、膵がんが悪性化していく過程を再現することにも成功しました。本研究では、膵がんが段階的に悪性化していく仕組みを世界で初めて明らかにしており、今後の膵がん根治を目指した治療法への道筋となることが期待されます。医局員(清野隆史)の博士論文です。プレスリリースを行いました。https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2018/1/16/180116-2.pdf

Seino T, Kawasaki S, Shimokawa M, Tamagawa H, Toshimitsu K, Fujii M, Ohta Y, Matano M, Nanki K, Kawasaki K, Takahashi S, Sugimoto S, Iwasaki E, Takagi J, Itoi T, Kitago M, Kitagawa Y, Kanai T, Sato T.

Cell Stem Cell. 2018; 22(3): 454-467.e6.

Reconstruction of the Human Colon Epithelium In Vivo.

組織幹細胞は、抽出した単一の幹細胞が移植動物や培養皿の中で長期間自己再生することで実証されてきました。しかし、上皮細胞は単離するとほとんど死んでしまうため解析が不十分でした。遺伝学的にマークをつけた細胞の子孫細胞の産生を観察する“細胞系譜解析”は、遺伝子工学を要するため、これまでマウスにしか応用されていませんでした。今回、我々はヒトの組織幹細胞の細胞系譜解析に成功しました。まず、ヒト正常大腸オルガノイドを用い、LGR5遺伝子発現細胞の子孫細胞を可視化するゲノム編集を行いました。次に、マウスの大腸上皮を剥がし、ヒト大腸上皮細胞に入れ替える移植技術を確立しました。これら2つの技術により、LGR5発現細胞の組織環境における長期間の自己複製と多様な上皮細胞分化の観察に成功しました。興味深いことに、増殖の速いマウス大腸幹細胞と異なり、ヒトの大腸幹細胞は遅い増殖を示しました。本技術により腸内環境でのヒト大腸幹細胞研究が可能となり、様々な再生・腫瘍研究への応用が期待されます。医局員(杉本真也)の博士論文です。プレスリリースを行いました。https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2018/01/09/180109-1.pdf

Sugimoto S, Ohta Y, Fujii M, Matano M, Shimokawa M, Nanki K, Date S, Nishikori S, Nakazato Y, Nakamura T, Kanai T, Sato T.

Cell Stem Cell. 2018; 22(2): 171-176.e5.

Efficacy of Indigo Naturalis in a Multicenter Randomized Controlled Trial of Patients With Ulcerative Colitis.

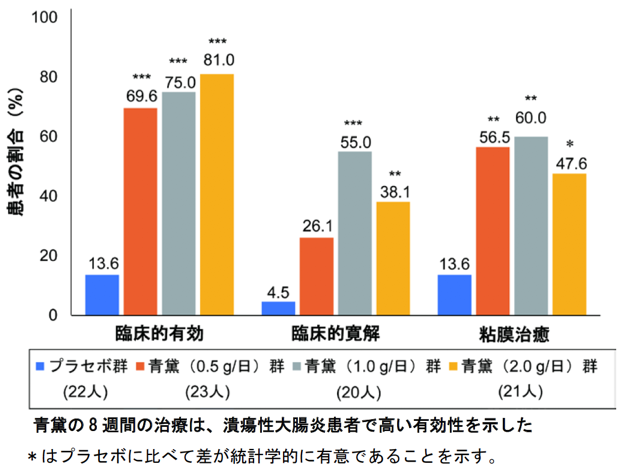

金井隆典教授、長沼誠准教授(現 関西医科大学 内科学第三講座 教授)らが主導となり、全国33施設の協力を得て行った本研究では、植物由来の青黛(せいたい)と呼ばれる生薬が、潰瘍性大腸炎の活動期における治療として有効であることを、プラセボ(偽薬)対照臨床試験において科学的に実証しました。本研究では青黛の用量を段階的に設定し、各用量においてプラセボ(偽薬)に対して有効であること、さらに青黛使用による症状の改善が70~81%にみられるという高い有効性を示しました。 なお、本研究とは異なりますが、インターネットなどの不確かな情報をもとに青黛を個人入手し、民間療法として使用する潰瘍性大腸炎患者の存在が問題視され、本研究と関連なく青黛を内服した患者が肺動脈性肺高血圧症を発症した事例を受けて、厚生労働省は、自己判断で青黛を摂取せず必ず医師に相談するよう患者を指導すること等について平成28年12月27日に各関係学会等へ注意喚起しました。 本研究グループが行ったものは、安全性、有効性を評価することを目的とした試験であり、患者が自己判断で青黛を使用すべきではないと考えていますが、この注意喚起後、安全性を最優先し、本臨床試験を中断の上、結果を公表したものです。 さらに、厚生労働省科学研究費研究班「潰瘍性大腸炎に対する青黛治療の有害事象実態調査と機序解明」にて、青黛および青黛を含有している漢方薬の治療歴のある潰瘍性大腸炎患者における肺動脈性肺高血圧症を含めた有害事象に関する実態調査の結果を報告致しました(J Gastroenterol 2019 https://doi.org/10.1007/s00535-019-01591-9)。 これらの副作用に十分留意した上で、今後さらなる動物実験を含む研究を行い、青黛を安全に使用できるよう治療開発を推進していきます。 プレスリリース:https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2017/11/28/28-37454/

Naganuma M, Sugimoto S, Mitsuyama K, Kobayashi T, Yoshimura N, Ohi H, Tanaka S, Andoh A, Ohmiya N, Saigusa K, Yamamoto T, Morohoshi Y, Ichikawa H, Matsuoka K, Hisamatsu T, Watanabe K, Mizuno S, Suda W, Hattori M, Fukuda S, Hirayama A, Abe T, Watanabe M, Hibi T, Suzuki Y, Kanai T; INDIGO Study Group.

Gastroenterology. 2018 Mar;154(4):935-947.